HIDUPKATOLIK.COM Masuk dan berkembangnya misi di Provinsi Gerejawi Semarang tak lepas dari peran Roh Kudus, para perintis, pemimpin Gereja, dan umat pribumi.

SEKITAR satu kilometer sebelum memasuki pusat Kota Salatiga dari arah Semarang, Jawa Tengah, terdapat Institut Roncalli. Adalah Bruder Carlo Hillenaar, FIC dan Bruder Joachim van der Linden, FIC yang pertama mendirikan pusat Romoal ini pada tahun 1968. Di mana salah satu bangunannya adalah sebuah rumah yang dahulu dikenal sebagai “Istana Djong Eng”. Bangunan peninggalan dari masa penjajahan Belanda yang kini menjadi cagar budaya.

Pemilihan nama “Roncalli” untuk salah satu pusat Romoal di Keuskupan Agung Semarang ini bukan tanpa sebab. Nama ini ingin mengenang jasa Angelo Giuseppe Roncalli, yang kemudian menjadi Paus Yohanes XXIII. Paus ini memiliki peran begitu besar bagi sejarah Gereja di Indo-nesia, juga di Provinsi Gerejawi Semarang. Paus Yohanes XXIII mengeluarkan Dekrit Quod Christus Adorandus. Dekrit ini sebagai penanda pendirian Hierarki Gereja Katolik di Indonesia. Hierarki ini merupakan pengakuan Takhta Suci terhadap Gereja Katolik Indonesia, karena telah mampu mandiri.

Dengan dikeluarkannya Quod Christus Adorandus, maka 20 vikariat apostolik dan tujuh prefektur apostolik yang ada di Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi keuskupan. Sejak saat itu juga, uskup di masing-masing wilayah Gerejawi yang mempunyai wewenang penuh mengatur penggembalaan. Saat itu juga berdiri enam Provinsi Gerejawi: Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Agung Pontianak, Keuskupan Agung Makassar, dan Keuskupan Agung Ende. Di kemudian hari, di wilayah Indonesia bertambah lagi dengan empat Provinsi Gerejawi Keuskupan Agung Merauke (1966), Keuskupan Agung Kupang (1989), Keuskupan Agung Palembang (2003), dan Keuskupan Agung Samarinda (2004).

Institut Roncalli bukan satu-satunya yang “berbau” Paus Yohanes XXIII. Nama ini juga dipakai sebagai pelindung Seminari Tinggi Interdiosesan Giovanni XXIII Malang, Jawa Timur. Masih ada beberapa tempat lain di Indonesia yang memilih nama Yohanes XXIII sebagai pelindung.

Perintis Gereja

Di Provinsi Gerejawi Semarang, sejarah awal kekatolikan sudah dimulai pada tahun 1640. Saat itu dua imam Dominikan (OP) yaitu Romo Manuel de St Maria, OP dan Romo Pedro de St. Joseph, OP mendapat sebidang tanah dari Raja Mataram, Sultan Agung (Panembahan Hanyakrakusuma). Di masa itu, Mataram berkuasa hampir di seluruh Pulau Jawa, kecuali Batavia yang masih diduduki Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Sebidang tanah yang terletak di daerah Jepara ini, lalu diman-faatkan untuk melayani umat Katolik yang terdiri dari para pedagang Portugis.

Benih iman ini terus bertumbuh berkat para perintis Gereja. Memasuki tahun 1808, Semarang menjadi stasi dari Prefektur Apostolik Batavia (Jakarta) yang digembalakan Romo Lambertus Prinsen. Pada tahun 1818 Romo Prinsen ditarik ke Jakarta dan diangkat menjadi Prefek Apostolik Batavia menggantikan Romo Lodewijk Nellisen yang tutup usia tahun 1807.

Salah satu jejak sejarah yang diting-galkan Romo Prinsen di Semarang, Jawa Tengah hingga saat ini adalah Gereja St. Yusup di Jalan Ronnggowarsito. Gereja ini kerap disebut Gereja Gedangan. Gereja di kawasan Kota Lama Semarang ini berdiri tahun 1808 berkat permintaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Deandels. Kebetulan sebagai orang Katolik, Deandels ingin membangun gereja untuk umat Katolik bangsa Eropa di Indonesia.

Tak bisa dipungkiri bahwa ada pano-rama misi di Semarang yang berbeda. Tampil ke muka wajah Gereja yang bercorak “Belanda”. Itu berlaku baik bagi kepemimpinannya, pelayanannya, terma-suk umatnya. Pada tahun itu, di Semarang Gereja masih bercorak Eropa dengan sebagian kecil umat berlatarbelakang Tianghoa. Agar Gereja tetap lestari dan menampilkan wajah Indonesia yang baru, baik sesuai hukum maupun pada kenyataannya, Gereja harus berbenah diri.

Proses untuk semakin menjadikan wajah Gereja semakin dekat dengan masyarakat dirasa tidak mudah. Tahun 1859 didirikan stasi baru di Ambarawa sekitar 40 kilometer dari arah selatan Semarang. Hal ini bersamaan dengan kedatangan imam-imam Serikat Yesus (Societas Iesu/SJ). Pendirian stasi kemudian diikuti di Yogyakarta tahun 1865, disusul Magelang.

Dalam buku Indonesia Perjuangan Demi Jati Diri Nasional dijelaskan, satu tokoh Gereja yang melegenda adalah Romo Fransiskus Georgius J. Van Lith, SJ (1863-1926). Yesuit ulung ini, antara tahun 1896-1926, berkarya di Jawa Tengah dan sangat mengenal kebudayaan Jawa. Karena keahlihannya, ia ditawarkan tempat dan komisi untuk merevisi tata susunan Negara Hindia-Belanda Timur tahun 1918.

Dalam buku, Seabad van Lith, Seabad Soegijapranata yang ditulis Romo Gregorius Budi Subanar, SJ, dijelaskan bagaimana Romo van Lith memiliki penghormatan yang tinggi pada budaya lokal. Sejak tiba di tanah Jawa, ia langsung mempelajari kebudayaan Jawa. Dalam catatan bekas murid Romo van Lith, J Sastradwijaya di Gemolong tahun 1926, pribadi Romo van Lith bisa digambarkan seperti “manjing ajur Ajer”, ‘menyatu dan tidak berjarak’.

Romo van Lith membuatkan rumah dengan model limasan (rumah khas Jawa) dengan beratap genteng dan berdinding bambu. Ia juga membangun gereja yang sederhana, dengan model pencu, seperti rumah orang-orang Semarang tempo dulu.

Kristalisasi sumbangan Romo van Lith untuk budaya Jawa yang terbesar adalah di dunia pendidikan berbasis lokal. Pendidikan yang dibangun, sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pendidikan yang dibangun pemerintah kolonial saat itu. Gagasan pendidikan yang dibuat kolonial patut didukung. Meski pada akhirnya ia sendiri mengoreksi sistem itu karena menurutnya pendidikan yang dibangun Belanda sangat paternalistik, dengan pengandaian mengerti apa yang diinginkan orang Jawa.

Romo van Lith menunjukkan keber-pihakannya, bahwa Gereja harus netral, tetapi jauh dari itu Gereja sebenarnya berdiri di pihak pribumi. Dalam bidang keagamaan, ia memaksakan agar para misionaris di Pulau Jawa perlu men-dengarkan bahasa eksplisitnya. Untuk semua itu, tahun 1906, Romo van Lith membuka sekolah di Muntilan. Perkembangan ini kemudian menyeluruh di Jawa. Seminari Menengah didirikan di Muntilan pada 1911 dan nantinya pindah ke Mertoyudan. Pada 1936 didirikan Seminari Tinggi di Yogyakarta.

Romo van Lith benar-benar meng-amalkan pesan Injil Mat. 28:19: “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.” Tanggapan atas pesan Injil ini terjadi tanggal 15 Desember 1904. Romo van Lith membaptis rombongan pertama orang Jawa berjumlah 178 orang di sebuah mata air Semagung yang terletak di antara dua batang pohon Sono. Tempat bersejarah ini sekarang menjadi tempat ziarah Sendangsono.

Gereja Misi ke Pribumi

Bahasa eksplisit Romo van Lith tidak mati begitu saja, tetapi diejawantahkan dua siswanya Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ, dan Ignatius J. Kasimo. Keduanya menangkap dengan tepat pesan Romo van Lith, “mempribumikan Gereja”. Mereka memahami bahwa ada usaha dari soko guru agar di Indonesia perlu menemukan jatih diri dari Gereja misi menuju Gereja pribumi. Sebab pada kenyataannya, dua muridnya melihat van Lith bukanlah orang kulit putih pemilik perkebunan. Sebaliknya ia berkulit putih, berhati pribumi. Dalam buku, Van Lith Pembuka Pendidikan Guru di Jawa, Romo Hasto Rosariyanto menulis, “Akuilah hak-hak pribumi, jika anda menginginkan hak-hak Anda diakui.”

Pemerintahan Soekarno tak menutup mata terhadap karya-karya para misionaris dalam usaha membangun bangsa. Dalam Historical Sites of Jakarta, Romo Adolf Heuken, SJ menulis, menjelang Perang Dunia (PD) II (1939-1945), sudah ada kejelasan basis kekatolikan di Indonesia. Gereja Katolik menjadi “anak emas” pemerintahan Soekarno. Setidaknya Presiden menjalani persahabatan yang akrab dengan misionaris Belanda ketika dikucilkan di Ende, Flores, NTT (1935-1938). Hubungan baik ini juga terjadi di Bengkulu, tempat di mana ia menjalani masa terakhir pembuanganya. Berstatus tahanan politik di Bengkulu itu juga, Soekarno mengenal Fatmawati, siswi sekolah kerumahtanggaan para suster. Di kemudian hari, perempuan itu menjadi istrinya.

Khusus Semarang, dukungan peme-rintah luar biasa bagi Gereja pribumi. Basis kekatolikan Semarang dikukuhkan dengan kenyataan adanya perundingan antara Vikaris Apostolik Batavia (pengganti Mgr. A.P.F van Velsen, SJ) Mgr. Petrus Johannes Willekens, SJ di Roma. Dalam perundingan itu, Mgr. Willekens mengupayakan agar daerah Jawa Tengah dipisahkan dari Vikariat Batavia.

Tak bertepuk sebelah tangan, sebab usulan itu disetujui Roma dengan menyusul berdirinya Vikariat Apostolik Semarang pada 25 Juni 1940. Kemudian pada 1 Agustus 1940 Mgr. Soegijapranata, SJ diangkat menjadi uskup pribumi pertama di Indonesia. Ia menjadi memimpin Gereja di Jawa Tengah beserta 41 ribuan umat Katolik, di antaranya 15. 824 umat Eropa dan Tionghoa.

Pasca berakhirnya Perang Dunia II, Mgr. Soegijapranata tampil dengan sejuta kebijakan politik penting. Ia menentukan masa depan Gereja Katolik Indonesia menjadi Gereja Katolik di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya. Pada tanggal 22 Juli 1963 Mgr. Soegijapranata meninggal dunia di Belanda, dalam perjalanan mengikuti Konsili Vatikan II di Vatikan. Presiden Soekarno langsung memaklumkannya sebagai pahlawan nasional. Jenazahnya dikembalikan ke tanah air dan dimakamkan di makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang, secara kenegaraan.

Sebenarnya proses kemandirian Hie-rarki Gereja ini dimulai dengan diben-tuknya panitia khusus tahun 1955. Empat tahun kemudian, Kardinal Gregorio Pietro Agagianian yang berstatus Pro-Prefek Propaganda Fide berkunjung ke Indonesia. Dalam kunjungan itu, Kardinal Agagianian mendapati umat Katolik di Indonesia yang terus bertambah. Pada dasawarsa 1949-1959, umat Katolik menikmati suasana kemerdekaan dengan jumlah bertambah dari 784 ribuan menjadi sekitar 1,2 Juta. Bahkan memasuki awal tahun 1961, ada peningkatan lagi sekitar 1, 3 juta jiwa.

Usai kunjungan wakil Vatikan itu, Majelis Waligereja Indonesia (MAWI-sekarang Konferensi Waligereja Indonesia/KWI), mengadakan sidang di Girisonta, Ungaran, Jawa Tengah, tanggal 9-16 Mei 1960. Dalam sidang itu para uskup sepakat mengajukan permohonan kepada Paus Yohanes XXIII, agar meresmikan berdirinya Hierarki Gereja di Indonesia.

Bangun Komunikasi

Satu mazhab yang pantas disebutkan di masa sebelum Hierarki Gereja adalah pendudukan Jepang (1942-1945). Terbilang waktu yang singkat apabila dibandingkan dengan penjajahan Belanda selama tiga setengah abad. Walau singkat, sangat terasa sakit dan perihnya. Gereja Katolik seakan bertumbuh di jalan berduri, jalan darah para martir dan keringat para leluhur bangsa.

Romo Simon Petrus L Tjahjadi dalam buku, “Surviving The Dai Nippon”, menyebutkan, kalaupun ada cerita tentangnya, nada dasar yang dilantunkan di sana adalah kemuraman dan rasa pilu lantaran para misionaris asing ditawan, lalu misi pun mandeg. Meski ada peran awam Katolik, kenyataannya pelayanan sakramental terasa belum menyentuh umat akar rumput.

Berita bagusnya di masa ini, Provinsi Gerejawi Semarang agak berbeda dengan tempat lainnya, termasuk Batavia. Ketika banyak petinggi Gereja ditangkap Jepang, Mgr. Soegijapranata menjadi penjaga keutuhan umat Katolik di Semarang dan wilayah Jawa Tengah. Dia adalah sosok pemimpin umat Katolik bumiputera kala itu. Ia intens berkomunikasi dengan para aktivis Gereja yang diinternir. Salah satunya adalah Vikaris Apostolik Batavia, Mgr. Petrus Johannes Willekens, SJ yang kemudian dibebaskan setelah mendapat bantuan dari diplomat Swiss. Kedua pemimpin Gereja itu menjalin relasi surat-menyurat, termasuk berkirim surat kepada penguasa Jepang, untuk meminta izin membuka kembali Seminari Menengah Mertoyudan yang ditutup.

Dalam situasi sulit, Mgr. Soegijapranata mengoordinir pelayanan dengan turun langsung ke daerah-daerah maupun lewat surat-menyurat. Komunikasi juga dilakukan dengan Soekarno saat Presiden pindah ke Semarang. Ia menyeruhkan agar para pemuda Katolik mengikuti gerakan Soekarno. Tak heran setelah kemerdekaan, umat Katolik menyatakan 100 persen Katolik, 100 persen Indonesia. Moto ini populer di kalangan umat Katolik sebagai upaya menepis cap lama, tudingan Gereja sebagai antek kolonial.

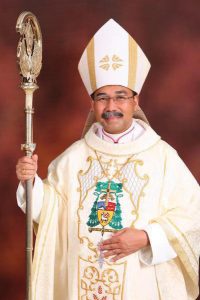

Sepeninggal Mgr. Soegijapranata hingga kini, Keuskupan Agung Semarang telah dipimpin lima uskup yaitu Kar-dinal Justinus Darmojuwono, Kardinal Julius Darmaatmadja, SJ, Mgr. Ignatius Suharyo (kini menjadi Kardinal), Mgr. Johannes Pujasumarta, dan Mgr. Robertus Rubiyatmoko.

Yusti H. Wuarmanuk

HIDUP NO.16, 19 April 2020