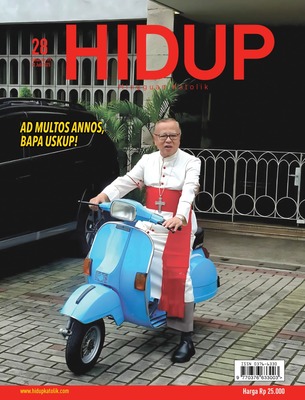

HIDUPKATOLIK.COM – SETIAP warga Katolik asal Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pasti bangga dengan paroki mereka, St. Theresia dari Kanak-kanak Yesus. Dari ‘rahim dan palungan’ paroki berusia 98 tahun itu, telah ‘dilahirkan’ dua Uskup, yaitu Kardinal Ignatius Suharyo (75 th.), Uskup Agung Jakarta, dan Mgr. Adrianus Sunarko, OFM. (59 tahun), Uskup Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Salah satu kekhususan riwayat kedua uskup itu adalah, mereka dilahirkan dalam sebuah keluarga, yang ‘mempersembahkan’ lebih dari satu anak-anak mereka bagi pelayanan hidup bakti kepada Gereja.

Dalam keluarga Kardinal Suharyo, dari 10 putra-putri Bapak Florentinus Amir Hardjodisastra, dan Ibu Theodora Murni Hardjadisastra, empat orang di antaranya menjalani panggilan hidup bakti gerejani. Dua putra mereka menjadi imam, yaitu almarhum RP. Suitbertus Ari Sunardi OCSO (1937-2012), seorang biarawan Trappist dari Pertapaan Rawa Seneng, dan Kardinal Suharyo, dan dua putri mereka menjadi biarawati, yaitu Sr. Christina Sri Murni, FMM dan Sr. Maria Magdalena Marganingsih, PMY.

Sedangkan dari keluarga orangtua Mgr. Sunarko, yaitu Bapak Ignatius Sumedi dan Maria Tukinah, lahir empat anak perempuan dan dua anak laki-laki, yang keduanya menjadi imam, yaitu Pastor Laurentius Sutadi, kini Vikaris Jenderal Keuskupan Ketapang, Kalimantan Barat, dan adiknya, Mgr. Sunarko.

![Mgr. Adrianus Sunarko (berdiri paling kanan), sebelum diangkat menjadi Uskup Pangkalpinang, bersama kakak dan adik-adiknya.[NN/Dok.Pribadi]](https://www.hidupkatolik.com/wp-content/uploads/2025/07/tulisan9-jpg.avif)

Kehadiran Biara

Kebersamaan panggilan dalam keluarga itu memang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan konkret kehidupan umat. Salah satunya adalah kehadiran rumah-rumah biara di paroki, yang melalui karya mereka, warta kasih dan pelayanan Kristiani, sungguh ‘didagingkan’ (inkarnasi), khususnya yang terkait dengan pendidikan dan pelayanan kelompok marjinal-terpinggirkan.

“Di paroki Sedayu, ada empat tarekat religius, tiga biara susteran, dan satu biara bruderan,” kata RD. Anton Hadi Cahyono, romo kepala (pastor paroki) Paroki Sedayu. “Mereka semua memiliki peran sendiri-sendiri dalam melayani umat dan masyarakat. Yang mencolok, karya-karya mereka itu benar-benar memberi kesaksian dari perutusan kekristenan,” tambahnya.

Merujuk pada data litbang parokinya, di paroki Sedayu, yang melingkupi Kapenewon (kecamatan) Sedayu dan Moyudan, ada tiga biara susteran. Pertama, biara Kongregasi Suster Puteri Maria Yoseph (PMY), di mana para susternya mengelola sekolah SLB/G-AB dan Asrama Helen Keller, yang diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki dua jenis kelainan sekaligus, tunarungu dan tunanetra. Kedua, biara tarekat Carmelite Missionaries/CM (Kongregasi Suster Misionaris Karmelit). Mereka memberikan pelayanan pendampingan spiritual dan moral dengan fokus pada pengembangan diri, pemahaman tujuan hidup, serta keterbukaan terhadap kasih Tuhan. Dan ketiga, biara Kongregasi Suster-suster Belas Kasih dari Hati Yesus yang Mahakudus/HK, di mana susternya membantu mengelola—dan memberikan pendidikan informal–Asrama Putri Santa Angela, tempat para siswi SMA Pangudi Luhur/PL dari daerah.

Sedangkan biara bruder FIC, yang sudah sejak th. 1974 berkarya di Sedayu untuk mengelola pendidikan dari tingkat SD hingga SMA, kini juga mengurus Asrama Putra Mgr. Rutten, yang diperuntukkan bagi para siswa SMA PL luar Sedayu.

Menurut Mgr. Sunarko, peran dan karya biara serta lembaga-lembaga pendidikan di Sedayu itu, menjadi salah satu pemersatu kerohanian dan religiositas umat dan masyarakat sekitar. Kehadiran mereka juga banyak mendorong munculnya panggilan hidup bakti gerejani.

“Saya memang dilahirkan di Merauke, Papua, karena waktu saya lahir tahun 1966, orangtua saya bekerja di sana. Saya baru kembali ke ‘tanah air’ orangtua saya di Sedayu, setelah tamat SD, dan lalu masuk ke SMP PL. Di sekolah para bruder FIC itulah panggilan saya tumbuh,” ungkap Mgr. Sunarko melalui telpon dari Pangkalpinang. “Rumah saya juga dekat gereja, dan saya aktif sebagai misdinar. Itulah lingkungan pergaulan saya. Melalui PL, saya mengenal para bruder FIC dan juga karya-karya mereka secara pribadi. Dari biara para suster di paroki Sedayu, saya juga mengenal kegiatan mereka, terutama kepada masyarakat umum. Dalam hal ini, kehadiran biara bisa menjadi wujud konkret dari struktur warta kasih dan pengabdian kristiani. Lingkungan itulah yang menjadi ‘seminari’ atau persemaian bibit-bibit (Lat. semen) panggilan hidup bakti, bagi saya maupun bagi para orang muda Sedayu,” tambah Uskup Pangkalpinang, yang tertarik mengikuti jejak St. Fransiskus Asisi (1181-1226), yang mengutamakan kerendahan hati, kemiskinan, kesederhanaan, bela rasa (compassion), cinta pada semua ciptaan, serta iman pada Providentia Dei, sebagai jalan utama panggilannya.

Menurut data litbang Paroki Sedayu, terdapat 53 ‘putra-putri’ paroki, yang mengikuti panggilan hidup bakti gerejani. Mereka itu terdiri dari 15 imam, sembilan bruder, dan 29 suster. Jumlah tersebut memang tidak banyak bila dibandingkan dengan data panggilan dari Paroki St. Perawan Maria Bunda Kristus, Wedi, Klaten, yang di Keuskupan Agung Semarang (KAS), sudah lama dikenal sebagai ‘gudang’ para imam, bruder, dan suster Indonesia. Namun, untuk sebuah paroki dengan jumlah umat Katolik sekitar 3.668 jiwa itu — atau sekitar 4,8 persen dari seluruh penduduk Kapenewon Sedayu dan Moyudan yang berjumlah 76.619 jiwa–, angka 53 tersebut cukup memadai.

Yang mungkin pantas dicermati adalah, panggilan hidup bakti gerejani di Wedi maupun di Sedayu, sangat terkait dengan corak ungkapan kekatolikan serta pastoral paroki. Dalam sejarah paroki Wedi misalnya, sejak lama sudah ada tradisi ‘sembahyangan ubengan’ (doa bergilir) setiap Selasa Kliwon, atau ‘Malam Anggoro Kasih’, yang dalam tradisi Jawa dinilai memiliki makna “malam penuh kasih sayang”. Selain itu, ada doa rosario, perayaan Ekaristi, dan Novena Jumat Kliwon di Gua Maria Sendang Sriningsih, Jali, Wedi. Melalui tradisi peziarahan tersebut, dinamika umat untuk ber-missio terbangun. Umat Wedi memiliki pengalaman historis peziarahan ‘umat perdana’, yang pada th. 1930-an harus berjalan kaki jauh untuk mengikuti misa dengan oncor (obor) dan rosario di tangan. (Albertus Irawan Dwiatmaja, 2023).

Di Sedayu, tradisi pastoralnya berbeda. Sebab, ‘tanah’, di mana benih iman kekatolikan yang disebarkan, juga berbeda.

“Tanah Penuh Semak Berduri”

Pada Perumpamaan Penabur versi Mrk. 4: 1-25, dikisahkan mengenai empat jenis tanah: tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah penuh semak duri, dan tanah yang baik. Dalam perspektif Mrk. 4, wilayah Sedayu, yang pada akhir abad ke-19 merupakan bagian dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, bisa disebut sebagai ‘tanah penuh semak duri’. Watak masyarakat yang tulus, telah tergerus oleh “kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan” (lih. Mrk. 4:19). Penyebabnya adalah Sistem Cultuurstelsel/Sistem Tanam Paksa selama 40 tahun (1830-1870), ciptaan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch (1780-1844), yang telah menyengsarakan, memelaratkan, dan mengubah sikap kemanusiaan tiga generasi penduduk Sedayu.

Di tengah ‘tanah penuh semak berduri’ itu, pada Juli 1859, saat puncak keberhasilan Cultuurstelsel menggelembungkan kas keuangan Kerajaan Belanda, datanglah dua imam Jesuit, RP. Martinus van den Elzen, SJ, dan RP. Joannes Baptista Palinckx SJ. Mereka ditugaskan untuk mengelola stasi Yogyakarta, satu dari delapan stasi dari Vikariat Apostolik Batavia, di mana Kapenewonan Sedayu termasuk di dalamnya. Saat berkeliling, RP. Palinckx terkejut melihat kondisi masyarakat Jawa, khususnya para petani dan rakyat desa. “Kemelaratan akibat Cultuurstelsel telah membuat orang Jawa benar-benar benci kepada orang kulit putih,” tulis RP. Palinckx kepada Pater Provinsial Jesuit di Belanda (lih. disertasi Fl. Hasto Rosariyanto, SJ, di Roma 1997).

Tiga puluh tujuh tahun kemudian, pada Oktober 1896, RP. Franciscus G.J. van Lith (1863-1926), kelahiran Oirschot, Brabant, Belanda Selatan, tiba di Pulau Jawa. Saat itu, Sistem Tanam Paksa sudah dihapus. Namun masa itu, mulai banyak perkebunan tebu dan pabrik gula. Karakter liberal dari Agrarische Wet 1870 (UU Agraria th. 1870) mengizinkan para pengusaha swasta, terutama dari Belanda, Hindia Belanda, dan Cina, untuk membuka usaha pertanian sendiri, termasuk tebu (Y. Perdana, et al., 2019). Lalu, pada awal abad ke-20, mulai banyak pengalihan kepemilikan pabrik gula, dari perusahaan keluarga menjadi perusahaan dengan modal bank. (Richard Wiseman, 2001; M. Ricklefs dan M. Nugraha, 2008). Akibatnya, masuknya modal asing membuat komersialisasi tanah semakin masif. Petani mulai (dan dipaksa) menjual atau menyewakan tanah-tanah mereka untuk tanaman tebu dan pabrik gula. Zaman itu, di wilayah Kesultanan Yogyakarta ada 19 pabrik gula, salah satunya di Kelurahan Argorejo, Sedayu.

Tak perlu waktu lama, keberadaan pabrik gula beserta fasilitas di sekitarnya, mengubah ‘tanah’ kehidupan perdesaan, termasuk Sedayu. Hadirnya stasiun dan rel kereta api ke Yogya, membuat desa ramai, Namun, secara bersamaan, muncul pula kelas-kelas masyarakat baru. Dari lingkungan internal pabrik, muncul kelas atas, para orang Belanda, keturunan Indo-Belanda, dan para tehnisi asing. Fokus mereka adalah mencari laba melalui ekspor; ini berujung pada sikap kurang memperdulikan pekerja, karena ‘low-cost labor’ adalah falsafah ekonominya (Soegijanto Padmo, 1994). Lingkungan ekternal pabrik adalah kelas bawah-nya, yang terdiri dari para buruh dan pekerja, kebanyakan petani yang tak punya tanah. Mereka hidup dari upah harian, (saat itu) di bawah sebenggol atau 2,5 sen sehari (sekitar Rp.3.750,-). Di antara kedua kelas itu ada kelas perantara, para ‘pangreh projo’ dan ‘orang-orang keraton’, yang hidup dari ‘pelumas’ melancarkan usaha pabrik. Konon, untuk restu pendirian pabrik gula misalnya, keraton menerima sekitar f200.000,00. Uang ‘tanpa kerja berkeringat’ ini, membuat kecenderungan hidup berfoya-foya.

Dekade 1920-1930-an itu juga merupakan kejayaan industri gula di Jawa, yang menjadi nomor dua terbesar setelah Kuba, menggeser Brasil (G. Roger Knight, 2013). Namun, bersamaan dengan itu, wilayah Yogyakarta pun menjadi pusat gerakan protes dan pemogokan para pekerja pabrik dan petani tebu, yang menjadi miskin karena kehilangan tanah, serta adanya ketidakadilan upah antara pekerja Eropa atau Cina dengan pekerja bumi-putera (Selo Soemardjan, 1962; Djoko Utomo, 1983). Dekade itu pun menjadi ‘an age of strikes’, ‘sebuah zaman mogok’ (Takashi Shiraishi, 1990), yang di wilayah Yogyakarta digerakkan oleh Pahlawan Nasional, Raden Mas Soerjapranata (1871-1959), yang ‘digelari’ De Stakingskoning, ‘Raja Mogok’. Bersama dengan para buruh, melalui Personeel Fabrieks-Bond (Perserikatan Personel Pabrik), bangsawan Pakualaman ini banyak memimpin aksi mogok (Bambang Sukawati, 1983; I. Tedjasukmana, 2008).

Inilah gambaran ‘tanah penuh semak duri’ yang ditemui oleh para imam perintis paroki Sedayu: perbedaan dan diskriminasi antar kelas, kecurigaan dan kebencian rakyat dengan ‘orang kulit putih’—yang sudah dirasakan oleh Rm. JB Palinckx SJ pada medio abad ke-19–, eksploatasi fisik, kemelaratan fisik dan rohani, serta tidak adanya pendidikan. Lalu, apa yang mereka lakukan?

Dari Pendidikan ke Kunjungan Pastoral

Pendekatan pertama kepada masyarakat Sedayu dilakukan oleh RP. Reksoatmadja SJ. pada 1923, yang datang dari Yogyakarta. Baru pada th. 1925, ia bersama Romo Strater, SJ, dan seorang kategis Jawa, Joseph Poerwodiwiryo, mulai memberi pelajaran agama Katolik kepada warga; jumlah muridnya 25 orang (lih. Sejarah Gereja Sedayu dalam https://parokisedayu.org/profil.php?id=1).

Semangat pendidikan dari Romo van Lith, kemudian menggerakkan kedua imam itu untuk mendirikan Volkschool/Sekolah Desa Tiga Tahun, untuk belajar ‘baca-tulis-hitung’ di Nglahar-Tiwir dan Kaliduren, serta sebuah Vervolkschool (untuk lulusan terbaik Volkschool). Modal literasi dan komunikasi pun, mulai dibangun. Ini merupakan cita-cita Romo van Lith, yang menurut pernyataan salah satu muridnya pada 1921, Romo van Lith itu “tradjangé moeng ngarah soepaya bangsa djawa madjoe, lan moenggah drajadé” [Terjangan (atau tindakan keras) beliau itu hanya bertujuan agar bangsa Jawa maju, dan derajatnya naik’] (Fl. Hasto Rosariyanto, SJ, 1997).

Pada 1925, Romo Rekso dan Romo Strater mulai menggagas pendirian gereja. Mereka mendapatkan dan membeli sebidang tanah di Desa Gubuk, di tepi sungai, milik Mangoendarmo, yang di kemudian hari juga terlibat dalam menyebarkan agama Katolik.

Pada tahun 1926, RP. Karl de Hoog, SJ kembali lagi ke Sedayu, setelah sebelumnya pulang ke Belanda untuk berobat. Dia menjadi romo pertama yang menetap dan hidup di tengah-tengah masyarakat desa. Setiap pagi, setelah mempersembahkan Ekaristi di rumah kecil berdinding anyaman bambu milik Wongsodikromo, ia rajin menyusuri rumah-rumah penduduk, seperti digambarkan dalam film dokumenter “Sahabat Setia untuk Sedajoe” (2022), hasil sinergi bakti Tim Komsos Paroki Sedayu dan Paguyuban Mata. Melalui kemampuan Bahasa Jawa-nya—seperti anjuran Romo van Lith kepada setiap misionaris–, ia mendengarkan keluh kesah penduduk, dan mencarikan solusinya. Terkadang ia juga memberikan pakaian bagi mereka yang memintanya; yang cacat dibantunya (lih. foto). Zaman itu, penduduk desa banyak yang melarat, dan pelayanan kesehatan sangat minim.

Pastor Karl de Hoog bersama dengan seorang warga yang cacat kaki

Dibantu oleh katekis Mangoendarmo dan anaknya, Romo de Hoog mengajar agama. Kesabaran, perhatian, dan kemurahan hati Romo de Hoog itu menjadi kunci yang ‘membuat’ Agama Katolik ‘dekat’ dengan masyarakat. Sedikit demi sedikit melalui kunjungan pastoral itu, nilai-nilai kristiani mulai meresap.

Ekaristi

Keberadaan yang tetap dan aktivitas seorang Romo di Sedayu ternyata meresahkan kelompok tertentu. Mereka pun mengancam. Para perempuan yang masih mengikuti ‘kelompok’ Romo de Hoog, tidak akan mendapat benang pintal. Banyak katekumen yang kemudian mengundurkan diri. Namun, kendala tersebut mulai dapat diatasi, dan pada akhir th. 1926, gereja dan pastoran mulai dibangun secara gotong royong, dan melibatkan warga yang tidak beragama Katolik. Dan, pada Oktober 1927, gereja selesai dibangun, dan diberkati secara sederhana oleh RP. Adrianus van Kalker, SJ, Superior Jesuit di Batavia/Jakarta, pada tanggal 14 bulan itu. Pemberkatan dilaksanakan secara sederhana, guna menghindari konflik dengan kelompok yang tidak senang dengan perkembangan umat Katolik di Sedayu.

Dalam kotbahnya, Romo van Kalken menghimbau agar umat Katolik di Sedayu selalu ingat atas anugerah Sakramen Mahakudus. Ia juga mengajak agar umat selalu mengunjungi “Sahabat yang Setia” itu. (lih. Sejarah Gereja Sedayu).

Sejak saat itulah Gereja Sedayu berkembang.

Melanjutkan Misi Sejarah

Kini, dalam usianya yang ke-98, paroki Sedayu ingin tetap memelihara ‘api Roh Kudus’ yang diterimanya selama perjalanan perdana paroki di tahun 1920-an. Lingkungan Sedayu sudah berubah. Tidak ada lagi dikotomi kelas-kelas masyarakat yang tajam. Kini, menurut data litbang paroki, tiga besar pekerjaan umat Katolik adalah sebagai karyawan swasta (akuntasi, bidan/perawat, pekerja pabrik/perusahaan), wiraswasta (pedagang, juru masak), pemerintahan lokal, PNS, dan pendidikan (guru, dosen).

“Di paroki kami, dari 1.505 KK, masih ada sekitar 194 KK, atau 13 persen, yang masih tergolong keluarga prasejahtera”, ungkap RD. Hadi, yang mengelola paroki bersama Romo Vikaris-nya, RD. Antonius Kristanto. “Karena itu, kegiatan kunjungan dan kegiatan pastoral, khususnya untuk kelompok itu, sangat diutamakan”, tambahnya.

Seorang aktivis paroki, Bapak Matias Yuswo, menjelaskan, kegiatan datang, menyapa, dan membantu umat yang kurang mampu dan kelompok difabel, di parokinya, cukup giat. “Kami memiliki tim pelayanan paroki, yang banyak dibantu oleh Ketua Lingkungan (Kaling), yang sangat mengenal warganya”, ungkap Yuswo. “Kunjungan kepada mereka yang tidak mampu, yang tidak ke gereja lagi, atau yang tersendiri — karena hidup di tengah mayoritas agama lain –, diutamakan. Tak jarang, para ‘kaling’ itu juga membantu menyelesaikan atau menengahi berbagai konflik dalam keluarga,” tambah wiraswasta kaca mata yang aktif sebagai Wakil Ketua FMKI Kabupaten Bantul itu.

Bapak Matias Yuswo, aktivis Paroki Sedayu, wakil ketua FMKI Kab. Bantul

Selain kunjungan pastoral, di mana para romonya juga terlibat langsung –seperti zaman Romo Karl de Hoog, SJ –, Yuswo juga menunjuk pada dampak kegiatan pelatihan UMKM, khususnya di bidang produksi dan pemasaran, yang dikelola oleh PSE Paroki. “Melalui kegiatan-kegiatan semacam itu, kesaksian dan kepedulian sosial Gerejani menjadi nyata,” ungkapnya.

Sementara itu, pengembangan pengajaran Katolik dimotori oleh 34 katekis, yang secara rutin mengajar agama. Kombinasi kunjungan pastoral, kegiatan sosial, pelatihan, serta katekese tersebut, ternyata menjadi salah satu kunci kesatuan misi kekatolikan.

Namun, ada satu hal yang menjadi kunci pengembangan dan sekaligus pelestarian religiositas Kristiani yang sejati, yaitu pelayanan dan penerimaan sakramental, khususnya Sakramen Ekaristi dan Sakramen Tobat.

“Dari catatan saya dan romo vikaris, rata-rata misa harian paroki dihadiri oleh sekitar 100 orang. Sedangkan misa hari Minggu sekitar 1.800 sampai 2.000 umat yang hadir, termasuk di lima kapel di wilayah paroki,” ungkap Romo Hadi. “Untuk data jumlah penerimaan Sakramen Tobat, catatannya adalah, saat pra-Paskah dan Natal ada sekitar 700 sampai 800 orang yang datang ke kamar pengakuan. Tentu, gereja kami belum seperti paroki di desa Ars-sur-Formans, Prancis Timur, tempat St. Jean-Baptiste-Marie Vianney (1786-1859) berkarya. Situasi Prancis abad ke-19 dan Sedayu saat ini, sangat berbeda. Namun, jumlah mereka yang mengikuti Ekaristi dan yang menerima Sakramen Tobat, menjadi salah satu tolok ukur kualitas iman kekatolikan umat,” tambahnya.

Dalam tradisi Gereja, Sakramen Tobat, yang mendorong habitus pemeriksaan batin, dan Ekaristi, yang memberi dasar kesatuan dengan Kristus untuk mewujudkan misi-Nya menyelamatkan manusia, adalah penopang utama dalam panggilan dan perjalanan hidup kekatolikan sehari-hari (Pius XII, Mystici Corporis Christi, 1943). Dalam hal ini, paroki Sedayu berntung karena memiliki lima kapel di wilayahnya, di mana dua di antaranya Sakramen Mahakudus ditahtakan.

“Terus terang kehadiran Sakramen Mahakudus ini memberi suasana yang ‘suci’ untuk lingkungan sekitar. Tuhan itu dekat dan menemani kita, karena setiap waktu siapapun bisa datang untuk berdoa, begitu yang sering saya dengar dari umat”, ungkap Romo Hadi.

Mengacu pada Ul.4:7, “bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang sedemikian dekat kepadanya seperti TUHAN, Allah kita, setiap kali kita berseru kepada-Nya”, lima kapel itu juga menjadi sebuah sentra kecil iman: untuk misa, adorasi, pengakuan dosa, pendampingan iman bagi anak-anak sekitar, dan pertemuan umat.

Di sebelah gereja St. Theresia dari Kanak-kanak Sedayu, ada sebuah sungai yang mengalir dari Utara ke Selatan.Ia bersumber dari bendungan Madeyan, Sleman, mengalir menuju Sungai Progo, mengairi lahan-lahan pertanian, serta kolam-kolam perikanan, yang memberi makan dan kehidupan bagi penduduk. Seperti gambaran dari Yeh. 47:1-11, air sungai sebelah gereja itu “seperti air yang mengalir dari bawah bagian samping kanan Bait Allah …, dan menjadi sungai yang membuat air asin menjadi tawar…, menghidupi semua yang kena alirannya, ikan-ikan dan pohon-pohon buah-buahan di tepinya”.

Harapannya, paroki Sedayu tetap menjadi ‘palungan’, yang tidak hanya terus mampu melahirkan panggilan hidup bakti gerejani, tetapi juga mengalirkan air misioner bagi Gereja Universal, seperti cita-cita dari St. Theresia dari Kanak-kanak Yesus.

Henricus Witdarmono, anggota Dewan Redaksi Majalah HIDUP