HIDUPKATOLIK.COM – Tanggal 17 Agustus 2025, Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke-80. Umur ini tentu sudah melampaui usia dewasa. Artinya, sifat-sifat kedewasaan seperti mandiri, hidup dengan penuh makna, dominannya nilai-nilai moral dalam kehidupan seyogianya sudah melekat dalam dirinya. Bahkan usia pasca dewasa adalah momen yang menghadirkan makna sejarah di mana perhatian utamanya adalah memberi kesaksian, meneruskan perjuangan dan menyebarkan nilai-nilai etis.

Dari pemetaan perkembangan Lawrene Kolberberg, orang dewasa seyogianya berada pada level yang disebutnya pascakonvensional. Apa tanda dari orang yang berada di umur setua itu? Sebagaimana ditegaskan dalam bukunya The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice (Essays on Moral Development (1991), indikasi paling utama menurut Lawrence Kohblerg adalah orang tidak lagi menundukkan diri pada identitas kolektifnya, apalagi berorientasi pada kepentingan pribadi semata, melainkan sudah beranjak dari hal-hal yang bersifat egosentris dan kolektif demikan menuju nilai-nilai universal. Pola perpikirnya lebih matang, sikapnya lebih bijaksana, dan cermat serta dinamis dalam kehidupan bersama dan bertindak. Singkatnya, orang dewasa, apalagi post dewasa, ditandai dengan kewarasan dalam bertindak dan berperilaku.

Ciri Kedewasaan

Lawrence Kohlberg menandaskan satu nilai penting yang menjadi perhatian orang yang memiliki kewarasan adalah berpihak pada keadilan. Dalam pandangan Kohlberg, berorientasi pada keadilan menjadi perhatian penting dari orang yang waras. Seperti sudah disebutkan di atas orientasi orang dewasa adalah nilai-nilai universal. Keadilan adalah bagian dari nilai-nilai universal. Moris Ginsberg dalam On Justice in Socety (2003) mendefinisikan keadilan sebagai pengakuan hak dan kewajiban yang seimbang. Artinya, adil terkait dengan pemenuhan apa yang harus dilakukan oleh seseorang dan apa yang akan diperoleh seseorang dari apa yang dilakukannya. Orang dewasa memiliki kepedulian terhadap persoalan ini. Lawrence Kohlberg menempatkan definisi Ginsberg sebagai indikator identitas kedewasaan dan kewarasan itu. Pendeknya, bagi orang dewasa komitmen etisnya adalah memperjuangkan keadilan secara konsisten dan berkelanjutan.

Secara ideologis, keadilan sesungguhnya menjadi bagian dari nilai inti etika yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat jelas tertuang dalam sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Rumusan ini sangat luhur dan mulia, karena sila ini berorientasi pada kepentingan orang banyak, persis seperti dikatakan oleh Lawrence Kohlberg, bukan individu dan kelompok.

Tidak bisa dimungkiri bahwa sila kelima tersebut beririsan dengan sila-sila yang lain. Nikolas Driyarkara SJ dalam Karya Lengkap Driyarkara (2006) memperlihatkan bagaimana keterkaitan sila-sila itu. Menurut Driyarkara, orang yang menghayati nilai-nilai keagamaan secara baik berusaha untuk mempraktikkan ajaran agamanya dalam perilaku yang baik terhadap sesamanya. Jadi kehidupan beragama bagi orang beriman dewasa adalah bahwa hidup beragama tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak positif bagi orang lain. Dalam hal inilah benar apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, seperti dikutip oleh Thomas Massaro SJ dalam bukunya Paus Franciskus: Sang Pemimpin Moral (2025). Thomas menuliskan bahwa kehidupan beragama seharusnya juga membawa kebaikan pada orang lain tanpa membeda-bedakan, dari sisi jaman dan gender, artinya bertindak adil dalam segala zaman dan semua pihak.

Tindakan ini pula harus diperlihatkan kepada alam semesta, karena alam semesta menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Dalam Ensikliknya Fratelli Tutti (2020) Paus Fransiskus lebih tegas menyatakan bahwa berpihak pada alam merupakan tanda hidupnya keadilan sekaligus menjadi pengejawantahan semangat religius yang tinggi.

Sementara sila kedua menjadi rambu-rambu bagi individu agar dalam mewujudkan kepeduliannya, lebih-lebih hak-hak baik hak pribadi maupun hak sosial sehingga perjuangan itu dilakukan dengan cara-cara elegan, penuh dengan pendekatan humanistik, tepatnya beradab. Imam al Gazali dalam Adab Berpolitik: Nasihat dan Hikayat untuk Pemimpin dan Penguasa (2023) sangat menegaskan hal itu, terlebih-lebih dalam menjalankan kepemimpinan sebuah bangsa. Dalam konteks itu ia merumuskan sejumlah prinsip etis dasar kepemimpinan demi terwujudnya keadilan, yakni: pemahaman yang baik tentang nilai dan risiko kekuasaan, peduli pada nasihat orang bijak dan tokoh agama, tidak berpangku tangan melihat kezaliman, rendah hati, jujur dan konsisten, kesediaan melayani, bersifat qanaah, lemah lembut, berkomitmen membuat rakyat senang secara objektif. Semua ini adalah sikap fundamental bagi perwujudan keadilan sosial. Semua tegasan Imam Al Gazali ini sesungguhnya bermuara pada satu hal, yakni keadilan didasari oleh sikap-sikap positif yang terinternalisasi dalam diri seseorang.

Tanggung Jawab Negara

Keadilan sosial sebagaimana dirumuskan dalam sila kelima tentunya memiliki peranan penting dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. William Chang dalam The Dignity of the Human Person in Pancasila and the Church’s Social Doctrine: An Athical Comparative Study (1997), bahkan menempatkan keadilan sosial itu sangat fundamental dalam pengelolaan kehidupan bersama yang baik dan bermartabat, lebih-lebih yang diisi oleh identitas keragaman dan kebhinekaan. Chang menegaskan bahwa situasi multikultural membutuhkan keadilan sosial sebagai fundasinya.

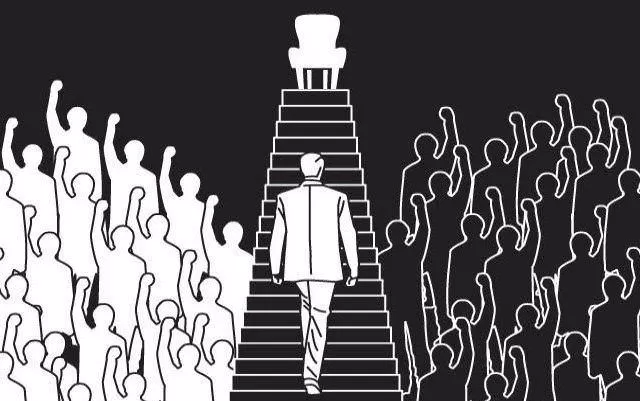

Guru besar filsafat moral jebolan Universitas Gregiana Roma itu mensinyalir bahwa niat invididu saja tidak cukup untuk mewujudkan keadilan sosial, tetapi itu harus didukung oleh perangkat-perangkat yang objektif dan berkekuatan. Artinya, demi terwujudnya keadilan sosial perlu intervensi secara melembaga dalam menanganinya. Merujuk pada Maeva Mckeown, pejabat publik memiliki posisi penting dan strategis untuk itu. Maeve bahkan mengatakan bahwa politisi yang mengurus negara diberi amanah dan tanggung jawab mewujudkan keadilan melalui legacy yang mereka miliki sebagamana ditulisnya dalam With Powers Comes Responsibility (2025).

Franz Magnis Suseno SJ, sebenarnya sejak lama sudah menggemakan apa yang dinyatakan oleh William Chang dan Maeve Mckeown. Dalam bukunya Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan (2022) Magnis menyatakan secara tegas bahwa mewujudkan keadilan sosial bukanlah urusan individu. Itu adalah tanggung jawab negara. Magnis bahkan merumuskan keadilan sosial itu sebagai keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses dalam berbagai bidang, ya ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologi dalam masyarakat. Jadi mengusahakan keadilan sosial merupakan kewajiban paling fundamental abdi negara.

Bagaimana negara harus mewujudkan keadilan sosial? Satu hal yang paling mendasar menurut Magnis adalah keberanian penguasa atau pejabat negara untuk tidak terlibat berbisnis dalam urusan negara. Logika yang dibangun oleh Magnis sangat sederhana. Ketika aparat negara menjadikan urusan masyarakat sebagai ladang bisnisnya, maka di situ justru terjadi ketidakadilan sosial. Karena itulah Magnis melihat bahwa satu-satunya cara untuk mewujudkan keadilan sosial adalah keberanian aparat negara membedakan urusan bisnis pribadi atau kolektifnya dengan urusan kepentingan publik. Kendati sangat skeptis dengan pemikiran ini, bagi Magnis, keberanian ini adalah cara yang paling tepat dalam mewujudkan keadilan sosial. Kalau tidak, akan terus terjadi kemiskinan struktural.

Apa yang dikatakan oleh Franz Magnis Suseno, sesungguhnya juga sejalan dengan apa yang digagaskan oleh Plato. Dalam Republic (1998) Plato menyatakan bahwa keadilan hanya terjadi ketika masing-masing kelas dalam negara, yakni pemimpin, penjaga dan penghasil menjalankan fungsi yang sebenarnya. Fungsi itu apa? Plato merujuk pada tiga fungsi jiwa manusia, yang menjadi dasar bagi tiga kelas negara. Pemimpin harus mengeluarkan kebijakannya secara bijaksana dan didasari oleh pertimbangan-pertimbangan rasional.

Sebagai pemimpin ia harus mengurus negara dengan bijak dan fokus pada hal ini. Sementara penjaga harus memberi perhatian pada keamanan dan kenyamanan negara dengan keberaniannya. Selanjutnya, penghasil berkonsentrasi untuk mengurus bidang kehidupan ekonomi dengan tetap mau mengendalikan keinginannya, bukan untuk diri sendiri tetapi untuk kehidupan orang banyak. Menarik bahwa bagi Plato keadilan terjadi ketika masing-masing berfungsi dalam batas-batas peranan jiwa itu. Ketika pemimpin berbisnis, dan ketika tentara berbisnis maka di situ keadilan justru terabaikan, karena masing-masing tidak lagi menjalankan fungsinya sesuai dengan fungsi jiwa itu.

Demikian halnya kalau pebisnis nekad terlibat untuk menjadi pemimpin tanpa berani meninggalkan kebiasaannya, maka ia juga telah melanggar keadilan itu. Singkatnya, keadilan dalam benak Plato terjadi manakala masing-masing bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin, sebagai penjaga, dan sebagai penghasil. Struktur kelas dalam negara ini akan terjaga dengan baik ketika masing-masing menjalankan tugas dalam koridor masing-masing.

Kesetaraan akses dan Kesempatan

Dalam konteks kehidupan negara modern, tentu monopoli adalah hal yang sangat dibenci, di tengah hadirnya ideologi pasar bebas. Apa yang diharapkan oleh masyarakat modern, terlebih di era globalisasi adalah ruang luas bagi kesempatan yang sama dalam berusaha dan terlibat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Artinya, selain dalam berusaha, perlakuan yang sama dalam berbagai kehidupan bersama, seperti disebutkan oleh Magnis Suseno, yakni bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan penghayatan kehidupan beragama.

Daniel Candler dalam Free and Equal: What Youd a Fair Society Look Like (2023) mengafirmasikan secara tegas apa yang dikatakan oleh Magnis dengan menggunakan sudut pandang John Rawls tentang fairness. Bagi Daniel sebuah negara akan dapat mewujudkan keadilan ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh negara memuat nilai fairness di mana negara membuka akases dan kesempatan yang sama bagi setiap orang. Sejalan dengan pemikiran John Rawls bahwa state of nature manusia sejak lahir adalah tidak fair. State of nature itu hanya bisa diatasi melalui regulasi yang berkeadilan sosial. Daniel menyebut dua prinsip penting dalam hal ini, yakni kesetaraan kesempatan (equalitiy of opportunity) dan berbagi kesejahteraan (sharing prosperity).`

Perlu kewarasan

Indonesia sudah 80 tahun lepas dari penjajahan. Dalam perjalanan menapaki usia panjang demikian, sejak tahun 1945 diskursus keadilan telah hadir di ruang publik dari waktu ke waktu. Perjuangan untuk mewujudkan keadilan sudah berlangsung sejak republik ini didirikan. Namun sayangnya buahnya tetap masih belum begitu dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Ketidakadilan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara malah semakin marak. Dalam bidang ekonomi, keberpihakan abdi negara kepada kelompok tertentu masih mencolok, bahkan ketika ada konflik masyarakat yang membela hak-hak dasarnya dengan pebisnis, aparat berpihak pada kaum berduit. Demikian halnya dalam bidang sosial lebih-lebih pendidikan, situasi yang sama masih terjadi. Ini dibuktikan dengan gap yang mencolok antara kualitas pendidikan dan bangunan di kota dengan di desa.

Tidak ketinggalan situasi yang sama terjadi dalam bidang budaya di mana ruang-ruang berekspresi dan menyampaikan pendapat semakin menyempit, dan kalaupun ruang itu ada seperti ruang publik digital, situasi ketidakadilan justru terjadi. Belakangan ketidakadilan itu menyelimuti penghayatan keimanan dengan semakin maraknya tindakan kelompok tertentu untuk melarang beribadah dan pendirian rumah ibadah. Ini merupakan buah sikap intoleran yang semakin menjamur.

Realitas kehidupan yang buruk demikian menjadi bukti bahwa masih belum mewujudnya keadilan sosial di republik ini. Keadilan sosial nampaknya masih sebuah utopia. Dalam memaknai delapan puluh tahun usia kemerdekaan ibu pertiwi ini, diperlukan kesadaran tentang apa yang tuliskan oleh Sunaryo dalam Perihal Keadilan Keutamaan dan Dasar Hidup Bersama (2021) bahwa negara ini dibangun tidak menjadikan golongan mayoritas, kelompok bangsawan, atau kelompok masyarakat yang paling kaya sebagai fondasi sosial atau bahkan sebagai pemilik negara ini, tetapi atas dasar kehidupan bagi semua suku, ras, agama yang ada di dalamnya.

Dalam hal ini, tidak saja kewarasan publik (public reasonableness) diperlukan, tetapi juga kewarasan politisi dan pengelola negara (politiciant’s reasonableness) mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat yang paling dekat dengan masyarakat. Pedagogy of consientitaion (pendidikan penyadaran) berkelanjutan di kalangan pejabat publik diperlukan demi terwujudnya keadilan sosial. Semoga!

Kasdin Sihotang, Dosen Filsafat Moral di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta